2020年4月の民法改正より、「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」へと変わったことで、売主様側の負担が増え、より一層事業者様への説明責任が重きをおくことが予想されます。ぜひこの機会にもう一度ホームインスペクション(建物状況調査)についてご理解いただくと共に、民法改正によってどのような影響があるか、わかりやすくご説明していきます。

ホームインスペクション斡旋の義務化における

2020年4月の民法改正内容と影響について解説

2020年4月の民法改正より、「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」へと変わったことで、売主様側の負担が増え、より一層事業者様への説明責任が重きをおくことが予想されます。ぜひこの機会にもう一度ホームインスペクション(建物状況調査)についてご理解いただくと共に、民法改正によってどのような影響があるか、わかりやすくご説明していきます。

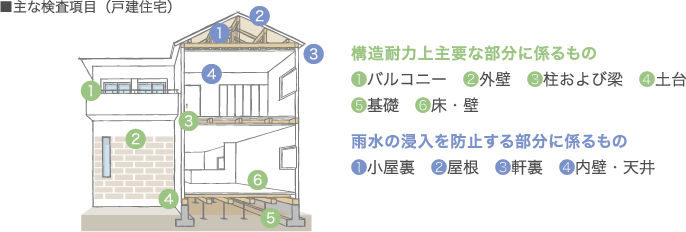

専門知識を持つプロの検査員が建物の基礎・外壁などにひび割れや破損、雨漏りしないかなど建物の劣化状況を、目視および計測等による非破壊検査にて詳細を確認します。検査対象となるのは、既存住宅状況調査方法基準(平成29年国土交通省告示82号)に基づき、基礎・外壁など「構造耐力上主要な部分」と、天井ほかの「雨水の浸入を防止する部分」、および給排水管路です。(※給排水管路検査はオプション)

目視検査なので、外から見えない劣化や不具合を把握し、住宅の性能を判定するものではないので注意が必要です。

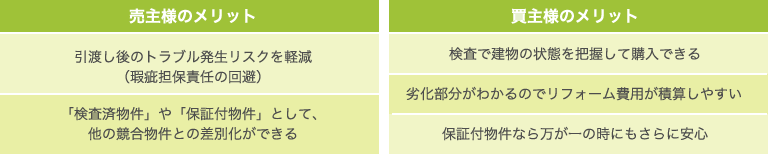

専門家による目視検査を行うことにより中古住宅の劣化状況を把握できた上で売買等の不動産取引を行うことができるので、購入後の補修費用のトラブルのリスクヘッジになるというメリットがあるほか、リフォーム・メンテナンスの計画に活用できるという一面もあります。なお、建物状況調査の結果、一定の基準を満たす場合には「既存住宅売買かし保険」に加入することができます。調査時間は既存住宅の種類や規模にもよりますが約2~3時間程度で、現在居住中の住宅でも実施することは可能です。

2018年4月の法改正より、不動産会社(宅地建物取引事業者様)が中古住宅(既存住宅)の売買を仲介するときに、中古住宅を売買するお客様に対して「建物状況調査(ホームインスペクション)」の制度の説明と、希望に応じた斡旋(あっせん)を行う必要があるということが義務化されました。しかし、民法改正から2年経ちますが、不動産業界の中ではまだすべてのお客様への実施には至っておらず、大手不動産会社様は調査費用を自社負担でサービスの一環として実施し、地場の不動産会社様は斡旋のみをおこなっている状況です。

あくまでも斡旋の義務であって実施の義務ではないため、売主様がホームインスペクションを実施することにより建物に問題があるとされたら、査定価格に影響したり、物件が売れなかったり、欠陥住宅のように思われるのを恐れて積極的に実施するように進められていないのが現状です。

買主様・売主様へきちんと説明しないことにより、トラブルにもつながる恐れがあります。

日本の中古住宅取引を活性化させるため、2016年に国会で決定されました。しかし日本の住宅流通は、新築が大きなウェイトを占めています。中古住宅は「隠れた不具合が心配」「耐震性や断熱性など品質が低そう」(※)など、現状の品質がわからないことが、購入のネックになっていると思われます。この不安を、建物状況調査を実施することで解消し、中古住宅取引の増加を目指すものとして改正されました。

「住宅の品質を知りたい」というニーズは、中古住宅を売買される方に強くあり、スムーズでトラブルのない中古住宅の売買取引のために、住宅の現状を事前に検査し品質を把握することは、家を売る方にとっては、売却後のトラブルを未然に防ぐため、買う方にとっては自分たちがこれから住む家の現状を知り、リフォーム工事などに利用できます。またアメリカ・ヨーロッパなど中古住宅の取引がさかんな国では、不動産を売却・購入する前に専門家が調査をすることは当たり前で、日本でも大手不動産会社などは徐々にこのサービスを標準化させており、中には検査費用を自社で負担し、売主へサービスとして提供する会社も増えています。しかしながら前段で取り上げたように日本ではまだまだホームインスペクション(建物状況調査)は浸透していません。2020年4月に迫った民法改正のポイントである契約不適合責任など具体的に不動産会社の業務にどのように影響してくるか、わかりやすくポイントを絞ってご紹介します。

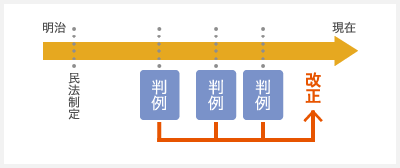

2017年5月27日成立し、2020年4月1日施行されました。債権部分に関して120年振りの改正で、項目は約200に及びます。不動産業者、建築業者にとっては、売買契約、請負契約、賃貸契約において影響があります。では、そもそもなぜ民法改正となったのか?流れを順に追っていきます。

さらに、これまでなかったルールを新設し、既に定着しているが民法に記載されていなかったルールを条文化し、民法上のルールが曖昧なため判例などで補っていたものを民法に取入れました。

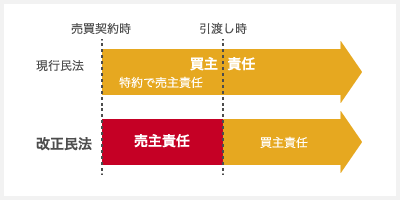

売買契約~引渡しの間に起った天変地異等の当事者に帰責事由のない原因による責任は、現行民法では買主が負うことになっていますが、改正民法では売主が負うことになります。

現行民法は、売主に帰責事由がある場合において解除が可能であり、売主に帰責事由がない場合、例えば地震で建物が倒壊してしまったときでも解除ができませんでした。しかし改正民法では、催告解除、無催告解除ともに買主に帰責事由は不要となります。 (但し、軽微なものはできません)

「瑕疵担保責任」は廃止され、「契約の内容に適合しない場合、売主責任(契約不適合責任)」となります。※契約書上どのように定められているか否かにより決定されます

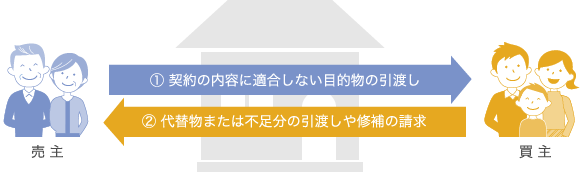

「瑕疵担保責任」として使われていた隠れたる瑕疵が、今後は「契約不適合責任」という言葉に置き換えられることで、目的物の種類・品質及び数量が契約の内容に適合しないという見方になります。つまり「隠れた」という条件がなくなり表に現れている欠陥も売主責任の対象となります。

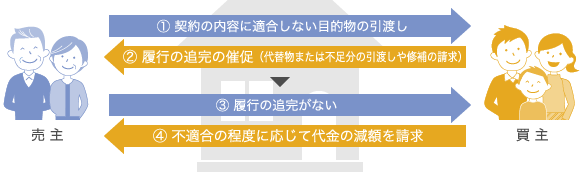

また買主には、契約不適合の状態に応じて追完請求・代金減額請求・解除(催告・無催告)・損害賠償請求する手段があります。そして基本的に選択権は買主の自由となります(※損害賠償請求以外は、責めに帰すべき事由は不要)

売主が契約の内容に適合しない目的物を引渡した場合は、買主に追完請求(代替物または不足分の引渡請求および修補請求)が認められます。

但し、履行の方法が複数ある場合で「買主に不相当な負担を課すものではないとき」は、売主は買主の請求とは異なる方法での履行の追完が可能となります。

売主が契約の内容に適合しない目的物等を引渡した場合は、買主に帰責事由がある場合を除き、代金減額請求が認められます。履行の追完を催告したにもかかわらず、これがない場合に「不適合の程度に応じて」代金の減額を請求することが可能となります(民法上、算定基準はないが補修費用を基準がとするのが妥当)

契約不適合責任に基づく解除の要件として、債務者の帰責事由は必要とされていません。買主が契約から解放されたいと考える場合、催告による契約解除ができます。

現行民法の瑕疵担保責任に基づく損害賠償の範囲は、信頼利益に係る損害(その契約が有効であると信じたために発生した実費等の損害)であり、改正民法の契約不適合責任に基づく損害賠償は、債務不履行一般と同様に損害の範囲に履行利益(その契約が履行されていれば、その利用や転売などにより発生したであろう利益)に係る損害を含むことになると考えられます。

但し、売主に帰責事由がない場合は免れますが、ないことの立証責任は売主にあります。

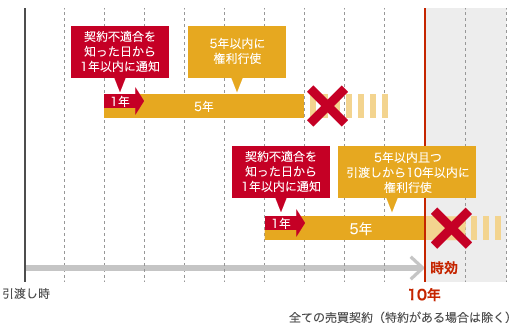

買主が権利行使できるとき(引渡し)から10年で時効となります。買主が不適合の事実(数量を除く)を知った日から1年以内に売主に通知し、且つ5年以内に権利行使しなければ時効となります。

民法の規定よりも買主に不利な特約は無効となります。

例1)通知期間を2年未満

例2)不適合責任で数量をすべて除く

⇒ 通知期間を引渡しから2年以上となるので、宅建業法違反にならないようお気を付けください

過去どのような利用の仕方をしていたかを明示しておく必要があります。最近多発する台風、大雨などの影響による家屋の浸水の履歴も重要な要素です。

契約でどのように定めたのか(契約書にどのように記載されているのか)、どのように説明したのか(重説等による説明)が重要になります。

民法は任意規定ですので新築住宅の10年間の瑕疵担保責任はありますし売主が宅建業者の場合の2年以上の瑕疵担保責任もあります。

考え方としては瑕疵担保責任を契約不適合責任に置き換えると思ってください。

民法改正により売主責任が格段に重くなります。

対象は建物だけではなく、土地についても責任を負うことになります。

売主は契約責任を問われないためにも建物状況調査、土壌汚染調査、埋設物調査、物件の地歴調査等が重要になります。宅建業者は売主にきちんとリスクを伝える必要があります。

いずれにしても民法改正により契約書の条項に具体的な記載が求められてきますので、建物状況調査などを行い、重説・契約時の物件の状態把握がより重要になってきます。

次回は、瑕疵担保責任から契約不適合責任に変わることによる不動産取引においての影響と具体的な事例についてご紹介します。

※民法の解釈については、判例の集積を待たないと断定できないことがあります。